Era il 2012 quando gli Swans, gruppo storico capitanato ancora, a distanza di 31 anni dal debutto (Filth, del 1983), dall’irriducibile Michael Gira, hanno stupito il mondo lanciando il monumentale doppio album The Seer, un colosso di quasi due ore di durata, dopo essersi lasciati alle spalle il mediocre mestiere dimostrato sul dimenticabile ritorno My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, precedente di ulteriori due anni. Il disco, che diluisce i suoi 119 minuti lungo appena 11 tracce dal minutaggio altalenante (dall’appena un minuto e 35 di The Wolf agli oltre 32 della magniloquente title track), segnava una vera e propria sintesi di tutto quello che gli Swans erano stati in grado di creare in quasi trent’anni di carriera: atmosfere oppressive, percussioni incessanti, ostinati senza via d’uscita, arpeggi ipnotici in grado di miscelare un folk apparentemente innocuo ad arie più apocalittiche che bucoliche o droni perforanti, il tutto condito a tratti dall’immancabile voce del solito Gira, ora grave e minacciosa, ora sguaiata, come se “posseduta”; un mantra più che un album, un’esperienza più che un dischetto.

Dunque dopo il deludente My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky l’ultima cosa che ci si poteva aspettare era un disco di questo spessore; il “segreto” è stato comporre perlopiù in tour (da cui è stato estratto un live album che ha finanziato la registrazione dell’album), lasciandosi guidare dall’istinto e poi sviluppare anche un semplice riff tramutandolo nella macchina infernale che gli Swans hanno saputo e a tratti sanno ancora essere: tale è la genesi del capolavoro che dà il nome al full length, un’interminabile jam di 32 minuti che, dopo un’intro di droni soffocanti si evolve pian piano verso un riff irriducibile e interminabile, ripetuto in modo ossessivo e ciclico, come appunto un rituale più che una comune jam session, salvo poi chiudersi in un blues malato e distorto, quasi a prendere in giro l’ascoltatore, stremato dall’esperienza.

Nonostante i molti punti di forza e per quanto sia un grande disco, The Seer non è un capolavoro: sono proprio alcuni suoi pregi a rivoltarglisi contro quando la resistenza dell’ascoltatore inizia a cedere di fronte ai pesantissimi minutaggi e alle ripetizioni senza sosta, con buona pace di Gira che, forse spinto dalla troppa voglia di stupire (e di sfinire), con qualche taglio qua e là ai minutaggi (specie nei due monoliti che chiudono il lavoro, A Piece of the Sky con i suoi nove minuti di intro di droni e The Apostate) sarebbe riuscito a fornire una prova anche più onesta di quanto gli Swans siano tornati e in forma. Non manca neanche una distruttiva “sinfonia” rumoristica che porta il nome beffardo di 93 Ave, B Blues.

Ora occorre spostarci di due anni più avanti rispetto a The Seer, quindi a poco più di una settimana fa, il 12 maggio: gli Swans pubblicano la loro ultima fatica in studio, denominata To Be Kind. La prima cosa che salta all’occhio (e indubbiamente stupisce) è che ancora una volta, a distanza di appena 24 mesi o giù di lì dal predecessore, ci troviamo di fronte a un doppio album, un nuovo megalite che questa volta supera anche le due ore, con i suoi 121 minuti. La formula riprende in tutto e per tutto quella di The Seer: brani composti perlopiù in tour, disco live per finanziare la registrazione, oltre due ore concentrate in appena 15 tracce (comunque quattro in più dell’album del 2012). To Be Kind è indubbiamente un’opera degli Swans: anche qui non si lesina sulle atmosfere opprimenti, un Gira più sciamano che cantante (un Jim Morrison decaduto, ulteriormente indemoniato e andato a male, ormai quasi radioattivo e nocivo, corrosivo nel solo proferire parola) e nei riff che appaiono interminabili quanto naturali e ipnotici. Entrambi i lavori inoltre sono strutturati “a sistema solare”, ossia con una lunghissima traccia posta come centro gravitazionale del disco (funzione assunta dalla title track di 32 minuti su The Seer e dalla possente Bring the Sun/Toussaint l’Ouverture su questo nuovo lavoro, pezzo che supera i 34 minuti di durata) e tutte le altre, più brevi, come se fossero piccoli “pianeti” che ruotano intorno a questi giganti nei giganti. Eppure, nonostante le numerose analogie, sarebbe fortemente errato dire che To Be Kind è una becera copia di The Seer o che si limita a riprendere la formula e farcirla un po’ per farla apparire diversa. In vero To Be Kind è un album fortemente complementare al suo predecessore, a tratti meno disumano e più equilibrato (sono più numerose e meglio distribuite tracce da 8-12 minuti, cosa che permette di mitigare pur non annullando il principale difetto di The Seer, di cui anche To Be Kind soffre per quanto meno) e soprattutto perde un po’ di nichilismo nel sound, che diventa meno oppressivo e più “rassegnato”.

In alcuni punti Gira sembra prendersi letteralmente gioco dell’ascoltatore, come nel singolo A Little God in My Hands (con Little Annie al microfono), un blues marcio alla Nick Cave dei primi tempi, oppure nell’arpeggio senza soluzione di continuità di Just a Little Boy, per non parlare della gigantesca Bring the Sun/Toussaint l’Ouverture, che a differenza della jam senza fine opta per una lunga sezione atmosferica centrale, dove il solo Gira sproloquia frasi come un sacerdote impazzito in un tempio abbandonato. L’atmosfera rispetto a The Seer sembra meno demoniaca ma solo in superficie: la calma è solo apparente. In verità il calo di brutalità (cosa peraltro neanche uniforme, basti ascoltare i primi secondi di Bring the Sun/Toussaint l’Ouverture per capire cosa intendo) lascia solo il posto ad una glaciale rassegnazione alla condizione umana, cosa sufficientemente chiara nella relativamente breve (“appena” cinque minuti) nenia di Some Things We Do, dove su una base ripetitiva e volutamente monocorde un asettico Gira enuncia in modo meccanico ed apatico alcune delle attività che un uomo svolge durante la sua vita (amare, mangiare, tagliare, odiare e così via). Non mancano sorprese più energiche come la quasi kingcrimsoniana Oxygen, martellante e sghemba nel suo incedere (che rimanda ad episodi di The Seer quali Mother of the World e Avatar) oppure la psichedelica e alienante title track. Entrambi i full length infine pendono sul ciglio di un burrone e corrono la pericolosa linea tra una ripetitività interessante e una fatta solo per riempire spazi sul dischi, linea che fortunatamente gli Swans non hanno ancora valicato, almeno per ora.

In definitiva due album gemelli in tutto e per tutto, che si compensano in atmosfere, feeling e mood ma tutto sommato simili, persino nelle (meravigliosamente curate) confezioni in cartonato. Per quanto lontani dai capolavori nichilisti della band quali Filth o Cop (di cui ormai si sentono solo lontanissimi e fortemente mitigati echi) o da quelli più “metafisici” come il discreto The Burning World o il fantastico White Light from the Mouth of Infinity (di cui invece ci sono richiami ben più insistenti, per quanto rielaborati), i “nuovi” Swans appaiono invece più vicini a quelli di Soundtracks for the Blind e Swans Are Dead, puntando a una sintesi perfetta di tutto quanto fatto finora, per quanto rielaborato in chiave moderna e nella nuova poetica di Mike Gira: il raggiungimento dell’estasi attraverso la musica (come dichiarato in recenti interviste), completamente contrapposto a quel senso di autoannullamento e annichilimento che tanto presente era nelle prime produzioni di questo apparentemente immortale act.

Latest

Due dischi gemelli

Quei live che cambiano la vita

È indubbio che nella maggior parte dei casi (specialmente ultimamente) un live non sia altro che una riproposizione, nel migliore dei casi più “energica”, dei pezzi registrati precedentemente in studio. Se proprio si è fortunati si può incappare in qualche minima variazione, come dei pezzi eseguiti in acustica o al limite qualche timido medley; eppure esistono dei live che sono stati in grado, per un motivo o per un altro, di lasciare il nome delle band che li hanno incisi scolpito con il proprio sudore nelle pietre miliari del rock. È proprio in questi live che ci addentreremo in questo trafiletto.

Deep Purple – Made in Japan (EMI, 1972)

Due post sotto scrivevo che “non esiste solo il Made in Japan”. Questo è vero, ma non significa che l’insuperabile prodotto del 1972 non resti la fatica dal vivo più significativa della discografia dei Deep Purple per non dire dell’hard rock tutto. Registrato durante il periodo di punta della Mark II (formazione composta da Ian Gillan al microfono, Ian Paice alle pelli, Roger Glover al basso, Ritchie Blackmore alla chitarra e Jon Lord all’organo), ossia dopo l’incisione del capolavoro Machine Head, il live cattura tutta la caratura e la potenza che il quintetto britannico poteva offrire dal vivo. Partendo da una distruttiva (anche visto l’anno, 1972) Highway Star, l’ensemble si mostra immediatamente sugli scudi con virtuosismi, improvvisazioni e vocalizzi all’estremo delle altezze raggiungibili da una voce maschile. Dilungandosi nei principali classici della band si giunge a momenti di alta improvvisazione (come i venti minuti della trascinante Space Truckin’) e di “giochi”, come il duello voce/chitarra tra Gillan e Blackmore. Non manca anche in The Mule il classico ed elegantissimo assolo del capace batterista Ian Paice.

Come scritto i famosi due post più sotto, il Made in Japan non è il live più “estremo” dei Deep Purple dal punto di vista della “nuda” improvvisazione, ma è sicuramente quello che meglio sintetizza una venatura “pop” (ossia la riproposizione delle tracce così come in studio) unita ad una voglia selvaggia di valicare quanto registrato in studio e gettarsi in sfuriate jam session. Un live che cambia davvero la vita.

Dire Straits – Alchemy (Vertigo, 1984)

Se in studio i Dire Straits non erano che una band che si teneva “al margine” della distruttiva rivoluzione punk di fine anni ’70, in sede live Knopfler e gruppo erano in grado di fornire prestazioni elevatissime ed elegantissime, con altissimi livelli romantici (come nella sognante opener Once Upon a Time in the West), riflessivi (le stupefacenti Private Investigation e Telegraph Road) ma anche più allegri e divertenti (Solid Rock o la divertente Two Young Lovers). Mark Knopfler appare molto sicuro di sé e delle sue doti e infatti, pur senza darsi al rock “duro”, produce uno spettacolo di altissima qualità; il live contiene estratti fino all’album Love Over Gold, di cui sono presenti tre quinti. Unico brano del debutto (nonché punto più alto dello show) è la celeberrima Sultans of Swing, qui riproposta in una versione dilatata di ben dieci minuti, dove trovano posto assoli intricati e velocissimi di Knopfler ma anche momenti di interazione con il pubblico. Come buttare giù un locale senza buttare giù niente.

Motörhead – No Sleep ‘Til Hammersmith (Bronze, 1981)

Qui invece in quanto a buttare giù le cose non si lesina affatto. Dopo una tripletta di album che avrebbe segnato un genere (Overkill, Bomber, Ace of Spades), i Motörhead di Lemmy Kilmister incidono a mani nude nella storia il proprio nome con questo devastante live, registrato all’Hammersmith di Londra. A differenza dei live di cui sopra, qui si punta non a dilatare, ma a stringere i pezzi come tra un’incudine e un incessante martello. Ed è così che si punta a velocizzare, percuotere, distorcere. Trovano posto in setlist pezzi dai tre album sopra citati ma anche dalla demo omonima (ovviamente velocizzati e distorti a dovere).

Mentre il basso di Lemmy lavora come una forsennata chitarra elettrica, “Philty Animal” Taylor provvede con il suo meccanico lavoro di doppia cassa a stabilire l’assetto ritmico più devastante del metal dei primi anni; su tutto questo, Eddy “Fast” Clarke innesta riff granitici e rapidissimi ed assoli da almanacco.

Picco del disco è la devastante prestazione in Overkill, incommentabile a dir poco. Povero colui che nel 1981 calò la puntina su questo prodotto demoniaco.

Led Zeppelin – How the West Was Won (Atlantic, 2003)

Probabilmente i più avrebbero immaginato di vedere il ben più noto “The Song Remains the Same”, ma trattandosi di fatto di quasi gli stessi pezzi e avendo una scaletta ben più ricca, trovo che questo How the West Was Won, datato 2003 ma registrato nel 1972, offra una panoramica più ricca di che macchina potessero essere i Led Zeppelin dal vivo.

Dopo una breve intro, si passa subito alla devastante Immigrant Song. Il live, articolato in ben tre cd, propone (quasi) tutti i migliori classici della band, in una forma smagliante all’epoca (sebbene il vocalist Robert Plant fosse già in un lieve calo). Tra tutte sono da segnalare davvero moltissimi pezzi, tra cui una struggente versione del lungo blues Since I’ve Been Lovin’ You, una commovente versione di Stairway to Heaven (con un Page sugli scudi in uno degli assoli più rappresentativi della sua carriera), ad esempio; un break acustico formato da tre ottimi pezzi (Going to California/That’s the Way/Bron-Yr-Aur Stomp); un medley della durata di ventitré (!) minuti partendo dalla potente Whole Lotta Love; ma in verità i due pezzi che fanno l’album sono la strabiliante versione di Dazed and Confused, che in un’apoteosi di jam, cavalcate e assoli spericolati di Page (in cui tra l’altro si esibisce anche con un curioso archetto, creando un suono contraddistintivo stupefacente) raggiunge la lunghezza di quasi mezz’ora (venticinque minuti per la precisione) e la martellante Moby Dick, venti minuti quasi tutti dedicati al distruttivo assolo di batteria di John “Bonzo” Bonham, che dimostra tutta l’enorme influenza sulle generazioni di drummer futuri (qualcuno ha detto Neil Peart?). Un triplo live da possedere gelosamente, una perla che mostra quanto la potenza dei Led Zeppelin sia nelle esibizioni dal vivo e non tra le quattro mura di uno studio di registrazione. È stata la prima volta infatti in cui ho potuto apprezzarli davvero.

The Who – Live at Leeds (Decca, 1970)

Definito da molti “l’unico live rock in grado di competere col Made in Japan”, il Live at Leeds dei The Who è sicuramente uno dei massimi capolavori dal vivo della sua epoca. Fatto di grandi improvvisazioni e di un repertorio d’eccezione della band, lo show tocca il suo apice totale nella lunghissima My Generation, che sfiora il quarto d’ora tra improvvisazioni di chitarra e lunghi assoli. In realtà ancora più consigliata è la versione Deluxe in due dischi, in cui è possibile reperire una versione completa dello storico concept album Tommy. Un live rock diretto ma mozzafiato, da avere ad ogni costo.

Emerson, Lake & Palmer – Welcome Back My Friends to the Show that Never Ends, Ladies & Gentlemen, Emerson Lake & Palmer (Manticore, 1974)

Questo triplo live della durata di oltre due ore è indubbiamente il manifesto di una generazione, quella appassionata a quel sound esagerato, esuberante, spesso autoindulgente e virtuoso che era in alcuni casi il progressive rock. Sicuramente (insieme agli Yes da Fragile in poi) gli Emerson, Lake & Palmer (ELP per gli amici) sono stati i massimi esponenti di questa insuperabile voglia di esagerare, di regalare ai fan concerti sempre più costosi e sfiancanti, per non dire anche lunghi. Al California Jam del 1974 gli ELP, headliner, registrarono questo impressionante concerto dove davvero i membri non si fanno pregare per mettere in evidenza tutta la propria prestanza tecnica. Dopo una Hoedown (da Trilogy) al fulmicotone e velocizzata all’impazzata e due estratti da Brain Salad Surgery (Jerusalem e Toccata), la voglia di esagerare del trio inizia a manifestarsi nella magniloquente Tarkus, suite in sei movimenti che se in studio sfiorava i venti minuti, qui arriva quasi a mezz’ora, in ventisette minuti fatti da improvvise citazioni classiche, sessioni quasi rumoristiche di sintetizzatori moog e un’improbabile citazione unplugged di Epitaph dei King Crimson (gruppo precedente di Lake, il bassista). Stessa sorte tocca al classico Take a Pebble che, dopo la consueta intro di pianoforte sorretta dal caldo cantato di Lake, si evolve in un dolce medley di ballate acustiche suonate e interpretate dal solo Lake (senza dubbio il momento più sobrio dell’intero show) e successivamente in nove selvaggi minuti di improvvisazioni al pianoforte, che toccano lidi jazz, classici e blues.

A chiudere troviamo infine anche una versione integrale dell’interminabile Karn Evil 9, che già in studio dura quasi mezz’ora netta. Qui, impreziosita da un incredibile assolo di batteria del giovanissimo Carl Palmer (appena ventiquattrenne), supera i trentacinque minuti in conclusione di uno dei live più pretenziosi della storia. Se avete amato quel periodo del rock, non può sfuggirvi. Se l’avete odiato, statene alla larga.

Hawkwind – Space Ritual (United Artists, 1973)

Last but not least, il live forse più acido del rock (anche se è un’affermazione davvero molto azzardata). Sicuramente però in questo Space Ritual gli Hawkwind di Dave Brock riuscirono a regalare ai fan un vero e proprio “viaggio cosmico”, con pezzi dilatati all’inverosimile, uso di sintetizzatori davvero molto diverso dal solito e soprattutto una setlist di tutto rispetto, in cui si possono vedere molti estratti dall’ultimo album prima dell’uscita del live, Doremi Fasol Latido, ma anche i migliori pezzi del precedente In Search of Space (tra cui una spettacolare versione di Master of the Universe, particolarmente violenta visto l’anno di esecuzione, ma d’altronde cosa aspettarsi con Lemmy al basso?), il tutto intervallati da momenti di speaking vocals, a rappresentare le varie “tappe” del viaggio cosmico.

Un viaggio lisergico nel meglio di una discografia troppo spesso dimenticata dai più. Dopo questo isterico capolavoro la band prenderà vie più quadrate e soft con l’ancora grande Hall of the Mountain Grill, l’ultimo prodotto in grado di bissare una qualità fin troppo alta.

In conclusione vorrei dire che gli album dal vivo piacciono a tutti, ma devono offrire NECESSARIAMENTE all’ascoltatore qualcosa in più di una mera riproposizione del pezzo studio, sennò è sufficiente prendere un best-of e il gioco è fatto. Inoltre mi scuso se qualcuno si sentirà offeso per l’assenza del suo live preferito (mi vengono in mente di getto Kick Out the Jams degli MC5 o Yessongs degli Yes).

Infine specifico che il post è riferito unicamente ai live rock, in quanto se dovessi anche addentrarmi nei campi del jazz e della classica, oltre a non avere le conoscenze culturali e teoriche, potrei dilungarmi davvero per tutta la vita.

Blaze.

Halford-Halford IV: Made of Metal

Artista: Halford

Album: Halford IV: Made of Metal

Genere: Heavy Metal

Anno di Pubblicazione: 2010

Etichetta: Metal God Entertainment

Si sa, a ogni progetto solista di qualche membro di una grande band, subito si cerca di trovare il motivo per cui questo progetto è nato, e si parte da mere speculazioni economiche fino a giungere a conclusioni quali “l’artista non poteva esprimere questa parte di sé con la propria band madre”. Il progetto Halford, una band vera e propria con il nome del noto vocalist dei Judas Priest e nata durante lo split del cantante dal gruppo (che l’aveva rimpiazzato con un dotatissimo Tim “Ripper” Owens), è stato mantenuto per più o meno entrambi i motivi. Da un lato era una piccola fonte di introiti assicurati, dall’altro rappresenta per il Metal God (questo il soprannome di Halford, sufficiente a far capire la portata che il suo stile ebbe sulle generazioni di vocalist metal a seguire) una piccola valvola di sfogo in cui compendiare tutte quelle raffazzonate e melodiche soluzioni metal anni ’80 che nei più recenti Judas Priest difficilmente trovano luogo (nel 2008 pubblicano il loro ultimo album, Nostradamus, un pretenzioso doppio concept album con magniloquenti inserti sinfonici). Così, assoldata una band di tutto rispetto (in cui spicca per classe e talento Roy Z, chitarrista che si era già messo in vista componendo quasi tutto il miglior materiale della produzione solista di Bruce Dickinson degli Iron Maiden) gli Halford lanciano alle stampe la loro ultima fatica, Made of Metal. Il disco, la cui cover presenta un’imbarazzante immagine di una futuristica automobile, è più o meno ciò che ci si aspettava: quattordici pezzi di ispirazione palesemente ottantiana, con riff melodici e riusciti, chorus convincenti e linee vocali accattivanti. Benché non ci siano veri e propri capolavori o picchi, Made of Metal riesce a tenersi su buoni livelli per tutta la sua durata senza particolari scivoloni e si presta molto bene a farsi ascoltare per intero. Nel lotto si evidenziano particolarmente la title track, non tanto per la sua qualità (anzi, risulta uno dei meno interessanti) quanto per il suo voler apparire “futuristica”, la quasi southern Till the Day I Die, la struggente ballata Twenty-Five Years Ago e, ultima ma non ultima, la pesantissima The Mower, traccia che sembra uscita direttamente dalle session di Painkiller e dove il Metal God sforza l’ugola fino alle vette di anni prima nel suo proverbiale scream, con ottimi risultati.

In realtà anche tutti gli altri pezzi meritano una piccola menzione ma, come già detto, la qualità è uniforme. Un buon album che vale i soldi dell’acquisto, pur non proponendo nulla di nuovo. Un disco di mestiere e di formula, ma utilizzata bene e in modo fresco anche se non originale.

Voto: 6/10

Blaze.

Non esiste solo il Made in Japan

Si torna a postare con dei consigli per gli acquisti. Il punto della questione è molto semplice: oggettivamente i Deep Purple sono stati una delle più grandi, se non la più grande, live band del pianeta; esibizioni infuocate, improvvisazioni all’estremo e grande istrionismo tanto del (o dei) vocalist quanto degli strumentisti erano all’ordine del giorno, dilatando la scaletta (apparentemente “povera” di pezzi) e offrendo ogni sera, nei limiti del possibile, uno spettacolo radicalmente nuovo (sebbene comunque molte improvvisazioni siano state “istituzionalizzate”). Il più famoso di questi live è indubbiamente il Made in Japan del 1972, che riscosse ampio successo già all’epoca ed è a oggi (non a torto) definito uno dei più grandi live della storia del rock, per non dire della musica in generale. Ma oggi non sono qui per parlarvi del Made in Japan, appunto perché se n’è già parlato abbastanza. In verità, sia con la formazione Mark II (quella formata da Ian Gillan al microfono, Ritchie Blackmore alla chitarra, Jon Lord alle tastiere, Roger Glover al basso e Ian Paice alla batteria), ossia quella del Made in Japan, sia con altre formazioni, i Deep Purple hanno rilasciato una serie lunghissima di live di altissimo livello, molti dei quali sono (per ora) disponibili in rete a prezzi irrisori. Qui ne esporremo pregi e difetti e un eventuale link per l’acquisto.

Made in Europe (1976, EMI)

Il Made in Europe è il primo testamento ufficiale della Mark III, funambolica lineup formata da David Coverdale alla voce, Glenn Hughes al basso e alla voce, Ritchie Blackmore alla chitarra, Jon Lord alle tastiere e Ian Paice alla batteria. I due membri aggiuntivi (dopo la dipartita di Gillan e Glover) hanno portato una gran ventata di aria fresca dal punto di vista compositivo nella band, scrivendo album di altissima qualità come Burn (1974, EMI) e Stormbringer (1975, EMI), dove progressivamente si mostrano sempre più esplicitamente forti venature soul e soprattutto funk, creando di fatto una band “nuova”. La nuova formazione non ha minimamente alterato l’impatto dal vivo della band: benché prodotto abbastanza male, Made in Europe riprende abbastanza fedelmente ciò che è capace di fare la Mk III: riff granitici (come nella devastante opener Burn), grandi improvvisazioni e ancora tanta voglia di divertire e divertirsi (in questo live ciò si palesa nella devastante versione di You Fool No One, della durata di ben 17 minuti, in cui c’è anche un ottimo assolo del batterista Ian Paice).

Come vedremo più avanti in questo post, non è certamente questo il live che rappresenta al meglio quella macchina da guerra che era la Mk III, ma nonostante questo il Made in Europe resta un tassello importante nella storia dei Deep Purple, perché dimostra che non era Ian Gillan a fare la grandezza della band, o meglio, non solo lui.

Prezzo: 4,73 € (http://www.amazon.it/Made-Europe-Deep-Purple/dp/B000006Y3X/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1348569168&sr=1-1)

Scandinavian Nights (1988, Connoisseur)

È vero, non era la Mark II l’unica formazione in cui i Deep Purple potevano produrre esibizioni di qualità ma probabilmente fu quella con cui ne uscirono quelle più devastanti in assoluto. Questa rara testimonianza, pubblicata nel 1988, ci mostra la formazione “storica” all’inizio del suo primo, vero tour, l’In Rock Tour, dedicato all’ultimo album prodotto allora, ossia proprio la pietra miliare In Rock. Nelle circa due ore che questi dischetti ci propongono veniamo letteralmente assaliti da fiumi di note, improvvisazioni al fulmicotone e sessioni solistiche all’ultimo sangue, spesso strutturate sotto forma di “duello” tra il funambolico tastierista Jon Lord e il chitarrista Ritchie Blackmore, in cui i due mettevano in mostra tutto ciò che sapevano fare, senza per questo scadere in eccessivi barocchismi e tecnicismi. Basti pensare alla opener del live, Wring that Neck, traccia strumentale che in studio dura circa quattro minuti. In una vera e propria cascata di assoli improvvisati, tra citazioni classiche e popolari (verso la fine Blackmore intona per scherzo il tema di Jingle Bells), i due instancabili solisti raggiungono la durata record di trentaquattro minuti, il tutto senza scadere nella minima noia oppure staticità. L’altra devastante cavalcata è senza dubbio Mandrake Root, che, dopo un’urlata performance di Gillan, si sviluppa in un assalto ritmico di Paice e Glover, supportato da assoli rabbiosi, spesso al limite del cacofonico, in ventotto minuti di pura furia rock. Una band in stato di grazia, forse la miglior performance mai registrata dal gruppo.

Prezzo: 17,73 € (http://www.amazon.it/Scandinavian-Nights-Edizione-Deep-Purple/dp/B000006Y47/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1348569921&sr=1-1)

California Jamming (1996, Purple)

Nel 1996 viene pubblicata la dimostrazione che la Mk III (formazione del Made in Europe qui sopra) può fare ben più di quanto dimostrato nel live ufficiale Made in Europe del 1976, e questa dimostrazione si chiama “California Jamming”, spettacolo che riprende la leggendaria performance del gruppo al California Jam del 1974, festival di importanza internazionale al quale parteciparono, tra gli altri, anche i Black Sabbath e gli Emerson, Lake & Palmer.

Headliner insieme agli ELP, i Deep Purple qui si esibiscono in uno spettacolo rabbioso, furioso, in cui si manifesta tutta la pesantezza del loro suono. Contrariamente al Made in Europe, qui lo spazio dedicato all’improvvisazione è ben più ampio, e va dai cantati a cappella di Glenn Hughes durante Mistreated agli scream pazzeschi dello stesso alla fine del pezzo, passando per una particolare Smoke on the Water della durata di 10 minuti o per una curiosa citazione di Lazy, fortunato pezzo dell’album Machine Head del 1972 all’inizio della lunghissima You Fool No One, alla fine della quale troviamo un’altra citazione, questa volta a The Mule (da Fireball, 1971). Ma tutto questo è detto senza considerare la vera “star” dello spettacolo, ossia la folgorante Space Truckin’, della durata totale di ben venticinque minuti, in cui si susseguono come sempre lunghi e forti assoli di Lord e Blackmore (in particolare il primo per la prima volta mostrerà un arsenale di tastiere che va oltre il “semplice” organo Hammond, e mostra per la prima volta un interesse per i sintetizzatori), alla fine della quale, in preda alla rabbia, Blackmore romperà ben tre chitarre e darà fuoco a un amplificatore.

Tutto questo spettacolo (il migliore del tour di Burn, indubbiamente), è registrato con una produzione coinvolgente e calda, che darà un’immagine della band completamente diversa rispetto al Made in Europe.

Prezzo: 4,14 € (http://www.amazon.it/California-Jamming-Live-1974-Purple/dp/B000024LX9)

Live in Paris 1975 (2001, Purple)

L’ultimo concerto con Ritchie Blackmore alla chitarra prima degli anni ’80. L’ultimo concerto della Mark III. Queste le due frasi se volessimo compendiare il motivo più curioso per cui questo Live in Paris 1975 (sottotitolato sarcasticamente “la dernière séance”, l’ultima seduta spiritica) fu buttato alle stampe. Miglior live del tour di Stormbringer (e forse di tutta la Mk III insieme al California Jamming), la band si dimostra in uno stato di grazia totale, proponendo tre grandi pezzi da Stormbringer (la title track, The Gypsy e Lady Double Dealer) e ancora una volta lunghe versioni dilatate di You Fool No One e Space Truckin’, tutte arricchite di richiami e citazioni al precedente periodo della band (in particolare in questa Space Truckin’ troviamo un richiamo a un certo brano del 1970…). Grande sorpresa di questo concerto è però il finale, dove troviamo un’infuocatissima Highway Star, in una delle poche testimonianze live di questa formazione; il pezzo, eseguito a due voci e soprattutto supportato dalle migliori partiture strumentali di sempre (anche migliori di quelle del Made in Japan) con grandi improvvisazioni e un’intesa tra Lord e Blackmore che nonostante l’abbandono di quest’ultimo perdurerà fino alla fine dei tempi. Da avere. Peccato per il prezzo, parecchio alto.

Prezzo: 26,11 € (http://www.amazon.it/Live-Paris-1975-Deep-Purple/dp/B00013PHCW)

Live in Japan (1993, EMI)

Cofanetto di ben tre cd, Live in Japan, pubblicato nel 1993, mostra il “resto” del minitour giapponese del 1972 che portò alla genesi del live più importante del gruppo, il Made in Japan appunto. I tre cd, che contengono tre setlist quasi uguali tra di loro, presentano performance rispettivamente da due serate di Osaka e da una a Tokyo. Una grandissima testimonianza di quello che la Mk II era capace, per il prezzo irrisorio dovrebbe essere negli scaffali di qualsiasi adoratore del Profondo Viola. In particolare da segnalare l’ultima serata a Tokyo, dove forse la band dà il meglio di sé.

Prezzo: 7,78 € (http://www.amazon.it/Live-Japan-Deep-Purple/dp/B000005RPX/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1348571927&sr=1-1)

Space Vol. 1 & 2 (Live in Aachen) (Purple, 2004)

La carrellata si chiude con il pezzo forse più “raro” nonché l’esibizione più grezza della Mk II. Un diamante non lavorato, sia in fase di esibizione sia in quella di missaggio, questo Live in Aachen 1970. Apparentemente un semplice EP di quattro tracce (Wring that Neck, Black Night, Paint It Black e Mandrake Root), in realtà il live è molto di più: è un’esibizione rabbiosa, cruda, senza mezzi termini. Nei venti minuti della opener Lord e Blackmore si rincorrono in un esplosivo crescendo solistico, mentre ancora più esplosiva è l’oltre mezz’ora di Mandrake Root. Rispetto all’altro live del 1970 presentato qui, la produzione non è né perfetta né pulita; ma in questo caso sono proprio le imperfezioni a fare la differenza. Una perla rara, un live che puzza ancora del sudore lasciato sugli strumenti.

Prezzo: 20,41 € (http://www.amazon.it/Live-Aachen-1970-Deep-Purple/dp/B000CCB488)

PS: tutti i link sono presi da Amazon.it, l’unico store su cui posso dare affidabilità 100%.

Edge of Sanity-Cryptic

Artista: Edge of Sanity

Album: Cryptic

Genere: Death Metal

Anno di Pubblicazione: 1997

Etichetta: Black Mark

Per qualche strana ragione (probabilmente il troppo carisma del personaggio in questione) si tende a pensare che gli Edge of Sanity, storico gruppo di death metal melodico/progressivo svedese, fossero guidati da un’unica mente, ossia il leader/fondatore Dan Swanö. In realtà dietro il brillante songwriting che ha contraddistinto il gruppo sin dal suo secondo album, Unorthodox (il primo Nothing But Death Remains era più un death grezzo ed anonimo) si possono scorgere due anime musicali ben differenti, ma sintetizzate in quei lavori in modo perfetto ed armonico: sto parlando dello stesso Swanö, anima progressiva, melodica, morbida, e del chitarrista Andreas Axelsson, mente molto più estrema, improntata ad un death/thrash di vecchia scuola ed anche al black metal. Da The Spectral Sorrows in poi in particolare (Unorthodox è un po’ un lavoro sui generis della band), queste due anime si vedevano in perfetto connubio in pezzi come Darkday, dal riffing gelido ma contemporaneamente melodico, in Jesus Cries, in precario bilico fra death e black metal, Of Darksome Origin di Purgatory Afterglow ed anche dalla monumentale Crimson, ad oggi capolavoro del gruppo. Anche dal punto di vista vocale spesso lo stesso Axelsson interveniva con dosi di gelido scream, contrapposto al gutturale growl di Swanö. Dal full-length successivo al capolavoro, ossia Infernal del 1997, tuttavia, qualche cambiamento inizia a sentirsi. Le due anime sono ancora ben presenti ai loro posti, ma stavolta non appaiono più sintetizzate in modo perfetto, ma molto più nette e distinte. Ed è così che Axelsson inizia a cantare addirittura da solo in alcuni pezzi (Helter Skelter, ad esempio), ma anche nei pezzi dove è presente la sua mano si sentono notevoli differenze dove è il solo Swanö a comporre. La situazione diventa via via insostenibile, Swanö è sempre più assorbito dai suoi side-project e trova poca voglia di dedicarsi al gruppo, ormai sempre più sotto l’egida di Axelsson. Dopo un periodo abbastanza travagliato, Swanö viene allontanato dalla sua stessa creatura (e mantenuto solo come produttore) e al suo posto viene assunto un “nuovo” vocalist, ossia Robert Karlsson (già noto al lavoro negli schizoidi Pan.Thy.Monium), dallo stile meno gutturale e profondo che nei Pan.Thy.Monium, ma anzi, molto più gradevole e dinamico. Il preambolo potrebbe apparire eccessivamente lungo, ma è assolutamente necessario per capire quale sia la stella sotto cui nasce questo lavoro. Senza Dan Swanö, quindi, ora l’influenza musicale resta solo quella di Axelsson. Bisogna dire che il buon chitarrista però non si approfitta della situazione per stravolgere il sound della band e renderla, per fare un esempio, un gruppo black metal. In realtà quest’album è sottovalutato, molto: Axelsson cerca di reinterpretare in chiave meno quadrata e più “pestilente” la melodia tipica degli Edge of Sanity, e il risultato è un album particolare, dal riffing mai troppo asettico senza per questo risultare stucchevole. Anche le sezioni quasi hard rock tipiche del gruppo svedese qui vengono reinterpretate in una chiave molto meno cristallina e regolare (basti pensare all’assolo sgraziato posto alla fine della seconda traccia, Uncontroll Me). La durata è anche priva di eccessive pretese: gli Edge of Sanity di Andreas Axelsson (come anche quelli di Dan Swanö, in verità) hanno ben capito che il formato cd non obbliga nessuno a produrre necessariamente dischi di un’ora, spesso viziati da gravi filler. Infatti l’album scorre tutto con grande qualità nei suoi trentacinque minuti di durata. In sostanza degli Edge of Sanity nuovi, rivisitati ma non per questo non interessanti o degni di un ascolto. Lo stesso Swanö compie tra l’altro un eccellente lavoro nelle vesti di produttore: intuendo il cambio di rotta degli ex-compagni, con estrema professionalità (e probabilmente con l’assistenza dello stesso Axelsson) è riuscito a riprodurre un sound meno raffinato, più grezzo e conseguentemente più potente. Un prodotto riuscito ma snobbato per ragioni arcane. Paragonabile (fatti i dovuti distinguo) a Burn dei Deep Purple o a The X Factor degli Iron Maiden (tutti album validi “penalizzati” dall’assenza di membri storici quali Ian Gillan, Roger Glover e Bruce Dickinson).

Voto: 7/10

Blaze.

Rush-Headlong Flight (singolo)

Inizialmente previsto alla fine del 2011, poi slittato in primavera 2012 e infine fissato per il 12 giugno 2012 (che, a rigor di precisione, è ancora primavera, ma è un po’ tardi per chi scrive, giacché l’attesa inizia a farsi dura), Clockwork Angels dei Rush inizia a mostrare gli artigli. La bellezza del primo giugno 2010 venivano rilasciati i primi due singoli dell’album in un unico EP, Caravan/BU2B. I due pezzi mostravano un gruppo in grandissima forma sia dal punto di vista performativo sia da quello compositivo (con tre anni a disposizione dall’ultimo Snakes&Arrows da un gruppo di tale livello comunque è plausibilissimo aspettarselo); il gusto dei brani lasciava trasparire un album più pesante dell’orientaleggiante predecessore, più aggressivo e meno acustico. Ieri 18 aprile 2012 finalmente il gruppo ha messo in circolazione, in streaming, il loro ultimo singolo, intitolato Headlong Flight. Inizialmente pensato come un brano strumentale, il pezzo si dilunga in tutti i suoi sette minuti e mezzo di durata tra momenti più pesanti ed altri più tranquilli. In ogni caso la “durezza” dell’inizio di BU2B è ormai solo un lontano ricordo: qui ce n’è addirittura di più! Un inizio definito da molti una mezza citazione a Bastille Day, una strofa ben ispirata, un ritornello abbastanza sopra le righe. Il pezzo propone un riffing dal gusto molto moderno e che ormai poco ha a che fare con le origini zeppeliniane del gruppo: non è una novità per nessuno che i Rush abbiano raggiunto da tempo una piena maturità stilistica. Da segnalare un break di batteria al centro ultratecnico da parte del portentoso batterista Neil Peart. Se Alex Lifeson non ha mantenuto le promesse circa il minutaggio del disco (prometteva una title track “molto lunga”, quando non va oltre i sette minuti e mezzo), quando Neil Peart parlava di “dare il mio massimo sforzo come batterista e come autore” evidentemente faceva sul serio.

Anche dal punto di vista vocale Geddy Lee è fautore di una performance impressionante. Il timbro resta invariato dal 1980. La produzione risulta essere leggermente più sporca di quella del precedente Snakes&Arrows ma in compenso estremamente più potente. La chitarra ha un suono molto “metallico”, le devastanti pattern di batteria hanno un suono secco e rapido, il basso è in grandissimo rilievo. Forse i Rush si stanno spianando il terreno verso il miglior album del 2012:

Soppressione link download

È anche a nome dell’altro admin, Paul, che annunciamo che Rockstadium rimuoverà tutti i link di download. Non è assolutamente per timori di ripercussioni o cose così, è che da quando l’FBI ha dato il colpo di grazia a Megaupload, tutti i siti hosting nei dintorni si sono regolati di conseguenza e quindi la maggior parte dei siti è diventata molto difficile da reperire. Per il download dei file ormai i mezzi più consigliati sono youtube (sperando duri) e client Torrent. Se anche i siti Torrent si ripopoleranno a dovere, ricominceremo ad inserire link, stavolta ai relativi torrent.

Finché la situazione resterà così (quindi qualche mese ad essere ottimisti), Rockstadium posterà (anche se, come avete potuto notare, sempre più di rado) perlopiù per amore dell’informazione e del consiglio, poi lasceremo alla curiosità reperire il disco come meglio preferisce, con acquisto a scatola chiusa o scaricandolo, per vie legali o illegali.

Blaze.

Koop-Waltz for Koop

Artista: Koop

Album: Waltz for Koop

Genere: Elettronica/Jazz

Anno di Pubblicazione: 2001

Etichetta: Super Records

Che jazz ed elettronica non fossero più nemici, si sa ormai da diversi decenni. In molti casi (come in quello del francese St. Germain) l’interazione fra il primo e la seconda è stato totale, mentre in altri casi si parla soltanto di semplici venature. La musica di questo duo di dj, i Koop, invece, suona tutto fuorché elettronica, anzi, se non ci fosse detto esplicitamente, scambieremmo questo lavoro per uno di jazz di un cinquantennio fa. Evidentemente puristi del genere, i Koop producono circa quaranta minuti di musica rilassante e rilassata, che ricerca prevalentemente la soluzione del downtempo e che sarebbe perfetta come sottofondo in un qualsiasi club. Dal punto di vista musicale il duo si snoda su atmosfere sempre diverse con svariati ospiti al microfono in un disco che appare un vero e proprio tributo elettronico al jazz che fu.

Voto: 7/10

Blaze.

Seconda carrellata di progressive italiano

Ecco qui una seconda rassegna degli album più caratteristici del progressive italiano:

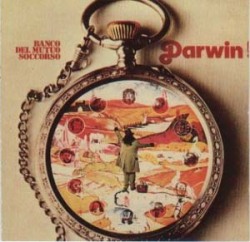

Banco del Mutuo Soccorso – Darwin! (Ricordi, 1972)

Nello stesso anno del sorprendente debutto il Banco tornò in studio per registrare quello che si rivelerà poi essere uno dei lavori più riusciti del progressive italiano: Darwin!. L’album si caratterizza per essere un concept che si occupa di descrivere l’evoluzione dell’uomo secondo le teorie del celebre scienzato Charles Darwin. Non si si tratta però di uno sterile resoconto scientifico ma di un viaggio che parte dall’interiorità dell’uomo, dai suoi bisogni primari, dai primi sentimenti e sfocia nella consapevolezza della propria esistenza. I testi, quindi, risultano nel complesso molto intelligenti e l’opener L’Evoluzione mostra anche una certa vena polemica nei confronti delle religioni rivelate. Il tutto viene perfettamente reso dalla grande abilità dei fratelli Nocenzi che, attraverso l’ottimo utilizzo delle tastiere, riescono ad ottenere un sound primordiale a tratti violento e a tratti fortemente riflessivo. Da evidenziare, a questo proposito, l’azione del chitarrista Marcello Todaro, che impreziosisce l’ottimo lavoro dei sintetizzatori con fraseggi molto evocativi Nell’ottimo impianto strumentale si innesta la calda voce di Di Giacomo, che dona una certa espressività alle composizioni e, nonostante l’impostazione lirica, non risulta mai fuori posto. Consigliatissimo.

Area – Arbeit Macht Frei (Cramps, 1973)

Gli Area rappresentarono secondo molti l’apice dell’originalità e dell’inventiva del progressive nostrano. Come detto nella prima parte del nostro excursus, l’etichetta rock progressivo fa molta fatica a imporsi nell’universo Area ,caratterizzato da un jazz rock molto più vicino a gruppi come Soft Machine che non al progressive di matrice italiana. Però c’è da dire che i temi trattati guardavano molto da vicino l’Italia degli anni ’70, ma anche dal punto di vista musicale portarono alcuni elementi cari alla nostra tradizione, come alcune (anche se scarse) influenze beat introdotte dal vocalist naturalizzato italiano Demetrio Stratos, che aveva già militato nei Ribelli. Il loro debut dal titolo molto controverso Arbeit Macht Frei (“il lavoro rende liberi”, si tratta della medesima scritta che appariva in molti lager tedeschi) si evidenzia per un massiccio utilizzo del sax dai rimandi free jazz/jazz rock, che si trova in molte situazioni a duettare con la voce fenomenale di Demetrio Stratos, caratterizzata da uno stile fortemente tecnico e personale. L’impostazione jazz la si riscontra anche nell’utilizzo delle tastiere affidate a Patrizio Fariselli e all’ottima struttura strumentale del duo Djivas/Capiozzo, rispettivamente bassista e batterista. Su questa base si instaurano i pezzi, che risultano tutti completamente diversi tra loro, in accordo con la loro musica imprevedibile e inquieta: così si passa dal sound orientale di Luglio, Agosto, Settembre (Nero) alle misteriose Consapevolezza e Le Labbra del tempo fino ad arrivare alla strumentale free jazz 240 chilometri da Smirne. Il disco si conclude con l’inquietante e sperimentale L’Abbattimento dello Zeppelin, dove Stratos offre una delle intepretazioni più cupe e introverse della sua carriera. Capolavoro.

Osanna – L’Uomo (Fonit Cetra, 1971)

Tra i primi gruppi progressive rock figurano gli Osanna, capaci di unire la tradizione folk mediterranea con il nuovo sound proveniente dall’Inghilterra. Il loro debut L’Uomo si mostra come un diamante grezzo, che però ha al suo interno molti elementi di novità: in primo luogo ciò che più colpisce l’ascoltatore è il sound violento e sferzante delle chitarre elettriche in piena tradizione hard rock e che si lanciano in assoli veramente pregevoli ; in seconda analisi si evidenzia nelle composizioni degli Osanna una certa vena rumoristica ottenuta dall’incontro di diversi fiati. Infine salta subito all’orecchio il ruolo primario che assume il flauto, suonato magistralmente da Elio D’Anna che a tratti ricorda Ian Anderson dei Jethro Tull. Il cantato di Lino Vairetti non risulta il massimo dell’originalità, ma mostra comunque una certa aggressività nei pezzi più violenti ma anche nelle ballate se la cava egregiamente. Sicuramente un lavoro da possedere.

New Trolls – Concerto Grosso per i New Trolls (Fonit Cetra, 1971)

I New Trolls ebbero il grandissimo merito di fondere il rock con la musica classica. In verità un precedente tentativo era già stato compiuto con i Deep Purple nel 1969, che però non riuscirono pienamente nell’impresa vista la continua alternanza tra band e orchestra. I New Trolls invece riuscirono perfettamente nell’intento, creando una perfetta integrazione tra le due diverse componenti dando vita a un’opera unica e dall’immenso valore. L’album è strutturato come il classico Concerto Grosso, costituito dall’Allegro, dall’Adagio e dalla Cadenza – Andante con Moto. La quarta traccia è un tributo a Jimi Hendrix e riprende i temi del secondo tempo (l’Adagio). A concludere l’album 20 minuti di improvvisazioni di primissimo livello e che mettono in risalto la qualità tecnica dei singoli e dove emerge la grande versatilità della band di muoversi su basi di diverso tipo. Grande merito per la riuscita di questo esperimento è da attribuire al direttore d’orchestra Luis Bacalov, maggiore fautore della fusione tra band e orchestra e che poi ripeterà l’operazione con Il Rovescio della Medaglia. Marchio di fabbrica dei New Trolls è la vivacità delle chitarre elettriche, che interagiscono perfettamente tra loro (specie nel tributo a Hendrix) e riescono anche nell’intento di suonare senza minimamente sfigurare con i violini. Poche ma esemplari le parole pronunciate da Di Palo e De Scalzi, tratte dall’Amleto di Shakespeare e proposte nella seconda e nella quarta traccia. Ed è con queste che vi lascio e vi consiglio di recuperare questa perla. To die, to sleep, maybe to dream…

Paolo.

Franco Battiato-Pollution

Artista: Franco Battiato

Album: Pollution

Genere: Avantgarde/Progressive Rock

Anno di Pubblicazione: 1973

Etichetta: Bla Bla

Sicuramente la maggior parte degli ascoltatori al nome di Franco Battiato penseranno a un raffinato cantautore, mente di meravigliosi arrangiamenti per altrettanto meravigliose liriche (il suo disco più fortunato e noto è indubbiamente La Voce del Padrone, del 1981, che donò a Battiato il successo). Eppure, guardando qualche anno addietro, quando il siciliano era ancora uno sconosciuto, troviamo dei lavori dalla forte componente sperimentale (e di forza, essendo quegli gli anni ’70, fu accorpato nell’enorme ondata progressive che stava invadendo l’Italia quegli anni), dove Battiato crea una sorta di “synthpop ante litteram” (ciò farebbe pensare principalmente ai Kraftwerk, ma in realtà Battiato si terrà sempre su livelli molto personali in questo senso, dovendo forse più ai corrieri cosmici quali Klaus Schulze o i Tangerine Dream che a loro), unendo la classica canzone all’italiana (sebbene da lui sempre stravolta anche negli schemi e soprattutto nei testi) e una forsennata sperimentazione elettronica (grazie anche al sintetizzatore VCS3, posseduto in Italia solo dal siciliano e dai compaesani Area). Se l’esempio più fulgido di questo vero e proprio synthpop può udirsi nel debutto dell’artista, il bellissimo Fetus, in ogni caso è con questo Pollution che Battiato vira in modo sempre più deciso lontano dal formato canzone, verso arrangiamenti sempre più complessi e testi sempre più provocatori (per poi sfociare nella metafisica di Sulle Corde di Aries lo stesso anno).

Basti pensare che il disco si apre con un valzer campionato, sul quale si posa, spettrale, la voce dell’allora non ancora cantautore di definizione, per poi lasciare a una serie di divagazioni tastieristiche che rivelano comunque l’attaccamento viscerale di Battiato alla kosmische music. Andando avanti troviamo tracce cantate e suonate al contrario (Areknamess), lunghe e dilatate tracce di atmosfera (come ad esempio Beta o la title track). Il brano, però, dove si visibilizza meglio la coniugazione di canzone pop/rock all’italiana e la sperimentazione elettronica, corrisponde al nome di Plancton, forse il capolavoro del disco. Un ispiratissimo arpeggio di chitarra si posa su un letto di sintetizzatori creando in tutto e per tutto un forte isolamento dell’ascoltatore, che si trova sempre più “immerso” nel fondo degli oceani dove risiede il protagonista del pezzo, ossia del plancton. Ed è dopo poco che Battiato canta, con un tono freddo e distaccato, la descrizione della vita di questo plancton in prima persona. Dopo poche altre divagazioni, quello che era stato comunque un brano, al di là degli arrangiamenti, “tradizionale”, sfocia in assoli di synth votati interamente ai corrieri tedeschi, marcando ancora questo forte dualismo che guidava il Battiato di allora.

Al giorno d’oggi il cantautore (come si può vedere, ad esempio, nell’ottimo Dieci Stratagemmi), è stato in grado di coniugare del tutto la sua anima sperimentale con la sua forma canzone, anche se va detto che mentre oggi un brano infarcito di sintetizzatori in Italia non stupisce nessuno (forse stupirebbe il contrario), nel 1973 non era così.

Voto: 8/10

Blaze.